La educación en idioma materno, un desafío para el Estado

Escrito por Ana Alfaro

Aunque el uso y fomento del idioma materno es un derecho reconocido de los pueblos indígenas, la educación en el primer idioma es inaccesible para casi la mitad de la población mundial. Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas bajo el lema: “Pueblos Indígenas e Inteligencia Artificial (IA): defendiendo sus derechos de cara al futuro”. Sin embargo, aunque la IA está cambiando el mundo, para los pueblos originarios esto representa oportunidades pero también riesgos.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado cada 9 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pone en el foco este 2025 las oportunidades y desafíos que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) a los pueblos originarios. Según un informe de la ONU, la IA puede reforzar sesgos perjudiciales y la exclusión, y propiciar una mayor apropiación de la cultura y los conocimientos de los pueblos indígenas sin su consentimiento.

Pero si la IA se desarrolla de forma inclusiva, entre las ventajas que ofrece se encuentra el impulso de la revitalización lingüística y mejoras en la preservación cultural. Por ejemplo, las herramientas basadas en IA pueden ayudar a documentar los idiomas indígenas en peligro de extinción, contribuyendo a la preservación para las generaciones futuras.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 40% de las infancias en el mundo no tienen acceso a educación en su idioma materno. Este problema es más prevalente en países con mayor diversidad lingüística, y las poblaciones afectadas son principalmente hablantes indígenas en sectores marginalizados dentro de sus países. En regiones que fueron colonizadas, como África y América, los primeros niveles de educación usualmente se imparten en el idioma de los colonizadores: francés, inglés, español.

Esta situación dificulta y retrasa el progreso académico de las infancias desde edades tempranas. Mientras, las y los estudiantes que aprenden en su idioma natal tienen entre un 40% y un 60% mayor probabilidad de entender lo que leen, según estudios realizados por Unesco en Canadá, Alemania, Tailandia, Sudáfrica y Turquía.

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo del 2016, cita que en Guatemala, los estudiantes de escuelas bilingües (en las que se combina un segundo idioma con el materno) tienen mayores tasas de asistencia y promoción, y menos índices de deserción escolar y repetición de grados.

Francisco Samuel Pérez Zacarías, especialista en traducción e interpretación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y hablante maya K’iche’, coincidió en que la educación que se imparte en el idioma materno de los y las estudiantes es mucho más efectiva, pues, además de que aprenden en las palabras que entienden, lo hacen desde su identidad cultural. Pérez comentó que esta es también una forma de preservar los idiomas indígenas, y con ellos su historia particular, conocimientos y cosmovisión, contenidos en la estructura particular de cada idioma.

Otros beneficios para las y los escolares, observados por analistas y educadores, son el desarrollo de una mejor comprensión lectora, una mayor facilidad para aprender un segundo idioma y una autoestima más fuerte.

“Yo lo viví de niño. (En la escuela) me hablaban en idioma español pero yo no lo entendía (...). Me decían: ´Yo te dije que es así´. Pero, ¿cómo iba a entender si no es mi idioma?”, compartió Pérez.

“Incluso, recibí algunos reglazos porque parecía que yo era negligente. Hasta llegar al punto que llegó mi padre, que en paz descanse, a hablar con la maestra, a decir lo que yo no podía explicarle”, agregó.

El derecho al idioma y la diversidad guatemalteca

En Guatemala se hablan 24 idiomas distintos al español: 22 de origen maya, además del Xinca y el Garífuna. Un 38.8% de las y los guatemaltecos pertenecen a estos pueblos, y de estas poblaciones, el 72.4% tiene como idioma materno el que es originario de su grupo étnico. Las comunidades lingüísticas indígenas con más hablantes son la K’iche’ (26.2%) y la Q’eqchi’ (24.9%), según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del 2023.

Desde 1984, se implementó en el sistema educativo nacional el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (PRONEBI), que más adelante, en 1995, se convertiría en la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI). Mediante estos proyectos, se incorporó la educación en idiomas indígenas en el Currículum Nacional Base. En la actualidad, el DIGEBI abarca sólo 12 comunidades lingüísticas: Q’eqchi’, Achi’, Kaqchikel, Ch’orti’, Poqomam, Mam, Q’anjob’al, Garífuna, Mopán, K’iche’, Tz’utujil y Xinka; en los territorios de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sacatepéquez, Santa Rosa, Suchitepéquez, Sololá y Totonicapán.

Aprender en el idioma materno es un derecho humano. “La Constitución Política de la República reconoce el uso y desarrollo de los idiomas y la identidad cultural de cada uno de los pueblos”, indicó Pérez, refiriéndose a la Ley de Idiomas Nacionales, que desde el 2003 respeta y promueve los idiomas Mayas, Xinca y Garífuna.

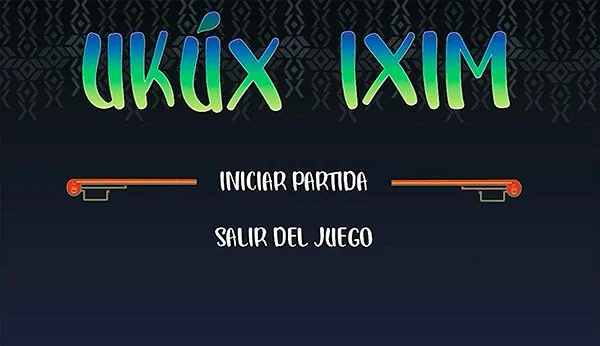

Recientemente, la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó Uk’ux Ixim (corazón de maíz), un videojuego en idioma K’iche’ dirigido a niñas y niños de educación básica de Guatemala con el objetivo de contribuir a que aprendan el idioma de sus padres y su idioma materno no se extinga.

Liliana García Montesinos, responsable del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón explicó que, a partir de la filosofía, cosmogonía y cosmovisión de la cultura maya K’iche’, intentan que las y los alumnos se apeguen a su idioma materno y tradiciones. Esta es una muestra de cómo la tecnología puede apoyar a preservar idiomas indígenas en peligro de extinción.

Más información:

Preservan idioma K'iche' con videojuego

Uk’ux Ixim (corazón de maíz) es el videojuego en lengua k’iche’ dirigido a niñas y niños de educación básica de Guatemala, desarrollado en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, con el objetivo de contribuir a que aprendan el idioma de sus padres y su lengua no se extinga.

https://rudagt.org/temas/preservan-idioma-kichecon-videojuego/Participaron de esta nota

Ana Alfaro

161 artículos