El inicio de la esclavitud negra en Guatemala: una historia de resistencia y dignidad

Escrito por Violeta Cetino

La historia de la esclavitud en Guatemala tiene terrenos poco explorados. La explotación de la población maya en el colonialismo ofrece un panorama más estudiado, pero poco se ha documentado sobre estos vejámenes contra africanos y africanas en el país durante la dominación española y la época colonial.

Por Violeta Cetino

En los siglos XVI, XVII y XVIII, en el mundo las personas esclavizadas eran tratadas como instrumentos vivos, dirigidas por la nobleza y eran consideradas como “necesarias” para la producción. Eran tratadas como seres no pensantes que necesitaban del amo y eran compradas como animales domésticos que necesitaban de la dirección de un dueño.

La historia de la esclavitud se remonta a los tiempos cuando esta era utilizada en las guerras y batallas para eliminar totalmente a los enemigos capturados, hacerse de sus riquezas y territorios; pero cuando la humanidad entró al sedentarismo, pensó en utilizar a los prisioneros de guerra como esclavos y así beneficiarse de su trabajo forzado.

De acuerdo con el Libro Viejo de la Fundación de Guatemala y papeles relativos a Don Pedro de Alvarado, las y los primeros esclavos africanos que llegaron a Guatemala lo hicieron en 1534, cuando fueron obligados a trasladarse por Pedro de Alvarado para realizar trabajos forzosos en las labores de sometimiento, en la marcha hacia Perú. Hasta entonces, no se había trasladado al país grandes cantidades de personas traídas obligadamente de África para esclavizarlas.

Por otro lado, en 1543, llegaron esclavas y esclavos negros a la ahora Nicaragua para trabajar en la producción de barcos para el rey de España, en sustitución, en parte, de la mano de obra indígena. De estos esclavos, grandes cantidades eran vendidos a otras regiones de Centroamérica, como Guatemala, principalmente cuando había crisis económicas.

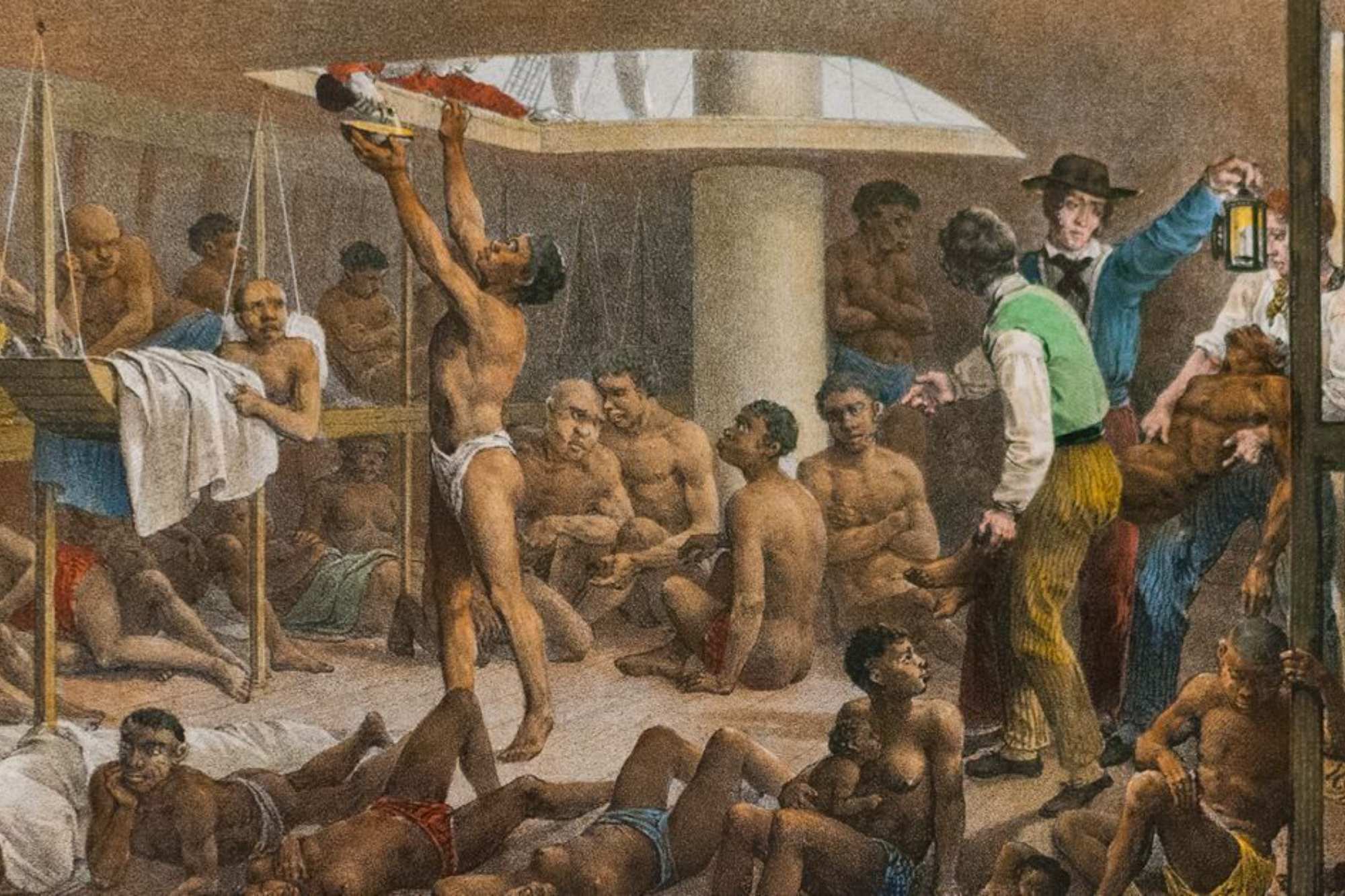

Obra “Negros en la bodega de un navío”, del pintor alemán Johann Moritz Rugendas, de 1830, que ilustró cómo eran trasladados las y los esclavos de África a América. Foto: Wikipedia

Causas de la “importación” de esclavos y esclavas a Guatemala

Aproximadamente 20 años posteriores a la llamada conquista española, fue eliminada en un 80% la población nativa, en prácticas como el repartimiento, la encomienda y la esclavitud, pues esta era forzada a trabajar en jornadas extenuantes y bajo condiciones de explotación que hoy serían juzgadas como graves violaciones a los derechos humanos.

Además, los pueblos originarios no tenían defensas inmunológicas para enfrentar el sin número de enfermedades que trajeron los españoles, así que los colonos debieron ingeniárselas para suplirlos.

Fue así como Fray Bartolomé de las Casas propuso apartar a las y los indígenas de la opresión y trasladar esclavas y esclavos africanos hacia tierras nacionales, para no exterminarlos y permitir que se reprodujeran. Al parecer, la defensa del sacerdote hacia el pueblo indígena, por lo que es reconocido en la historia, podría no ser tan genuina como parecía.

Según lo expuesto por Abraham Solórzano Vega, licenciado en historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los frailes dominicos tenían negocios en Guatemala. Eran propietarios de alrededor de seis ingenios de azúcar y requerían de mano de obra que incrementara su producción, y ante la inminente libertad de las y los indígenas, los sacerdotes debían pagarles la mano de obra, pues estos trabajarían voluntariamente, por lo que apoyaron la propuesta de Bartolomé, así “la iglesia protegía a los nativos y traía esclavos de África”.

Las y los indígenas libres debían pagar un tributo al rey, quien a su vez se lo daba a los encomenderos.

Ante la propuesta de traer personas esclavizadas de África, el rey de España lo autorizó, con la condición de que fueran “esclavos bozales”, (que venían directamente de África, que no dominaban el español y sin relación con la cultura latina).

Sin embargo, de Jamaica y Cuba salían las embarcaciones de esclavos y esclavas hacia Honduras, debido a que los encargados de realizar los contratos con los esclavistas tenían sus oficinas en estas dos islas. De Honduras eran trasladados a El Salvador y Guatemala, los principales centros de comercio de esclavos en la región.

Estos eran reconocidos por su color de piel, muy resistentes a enfermedades traídas por los españoles a Abya Yala (América), y, a decir del rey, podían ser intimidados y sometidos fácilmente, debido a que se encontraban lejos de sus tierras.

Pero nada había de cierto en esta última afirmación. Muchas personas africanas que fueron esclavizadas lograban escapar, formaban poblados, palenques, quilombos (comunidades de esclavos fugitivos en América) y asaltaban caravanas en los caminos. Vivían al margen de la ley y no lograban ser sometidos. Según Solórzano Vega, existen relatos que evidencian que no aceptaron fácilmente el dominio.

https://www.facebook.com/rrrudagt/videos/3925127814466890?locale=es_LA

¿Para qué eran comprados las y los esclavos?

Las personas esclavizadas eran adquiridas para diferentes tareas según fueran mujeres u hombres.

Las familias adineradas los compraban por 150 pesos, lo que hoy equivale a Q40 mil. Solórzano Vega indicó que no cualquiera podía mantener esclavos bajo su dominio, por el monto que implicaba comprarlos y costear su vivienda y alimentación.

Los hombres eran empleados para producción agrícola en ingenios, minas y otras actividades productivas. En cambio, las mujeres eran esclavizadas y forzadas a trabajar como damas de compañía, “concubinas” y para la realización de trabajos dentro de los hogares.

Las mujeres españolas también compraban mujeres negras para que fueran sus damas de compañía o en el peor de los casos, para que tuvieran hijos y poderlos vender.

Funcionarios de gobierno y curas dominicos también adquirían esclavos para los ingenios. En sus campos azucareros tenían crianza de esclavos, y estos eran utilizados también a nivel personal como sirvientes, tanto hombres como mujeres.

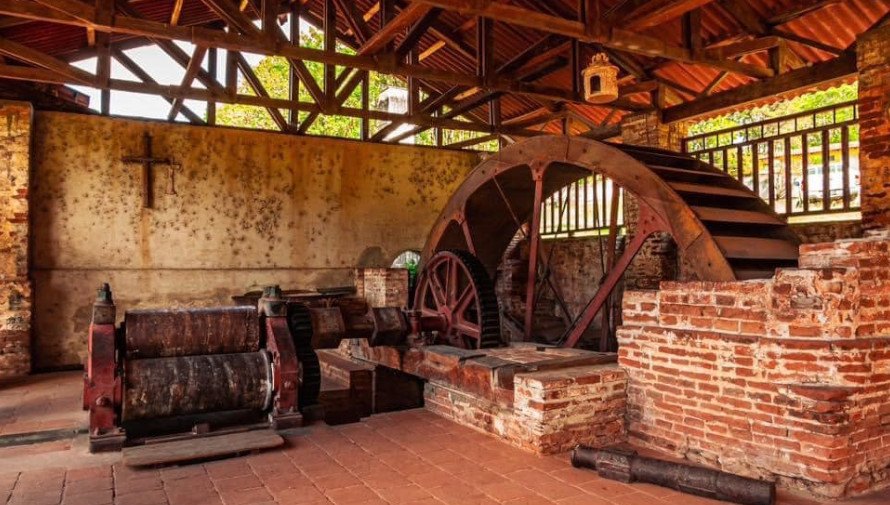

Los frailes dominicos fomentaron el matrimonio entre esclavos para aumentar su reproducción y con ello, las ventas. Según documentos históricos ubicados en el Archivo General de Centroamérica, hacia el siglo XVIII, el ingenio azucarero San Gerónimo, en Baja Verapaz, tenía 700 esclavos. Los sacerdotes aseguraban que allí habitaba esa suma, pero se calcula que había más.

Ingenio San Jerónimo, hoy convertido en el Museo Regional del Trapiche Foto: INGUAT

El género fue un factor determinante para la preferencia en la compra de mujeres negras. Datos publicados en el trabajo de tesis “Esclavos negros en Guatemala, de 1777 a 1824”, de Georgina Ruano de Vannini (2020), lo confirman.

Ellas trabajaban en la elaboración de azúcar en los ingenios, y también en los trabajos domésticos, a la vez que concebían y procreaban a las y los hijos que nacerían esclavos.

De las 1024 escrituras de compraventa de esclavas y esclavos negros entre 1774 y 1821, el 63% corresponden a mujeres, el equivalente a 643, y el 37% a hombres. Según la autora, la capacidad de gestar de las mujeres las convertía en “una inversión a largo plazo”, porque sus hijos e hijas podían ser “usados” en trabajos que el “amo” o “ama” decidieran. Podían heredarlos, venderlos, donarlos o liberarlos.

Según el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las mujeres negras esclavizadas vivían en carne propia la violencia y la explotación, pero particularmente lo sufrían más que los hombres por la constante amenaza que supone la violencia sexual, principalmente de los hombres blancos que las esclavizaban.

Un nuevo mestizaje

A finales del siglo XVI el pueblo nativo se recuperó. Solórzano Vega aseguró que aunque la corona mantuvo el control étnico, las personas se casaban entre las etnias, pero no contuvo la mezcla entre clases.

Los españoles daban la libertad a los hijos que tuvieron con mujeres negras. De acuerdo con archivos arquidiocesanos, las personas negras se mezclaban más con indígenas que con españoles por semejanza de clase.

Los nombres y apellidos que llevaban los esclavos y esclavas eran los mismos de sus esclavizadores, asignados para reconocer que eran de su propiedad. Además, les fue impuesto el catolicismo, como a los pueblos originarios.

Los esclavos negros fueron concentrados en los ingenios, en la provincia; mientras que muchas esclavas fueron vendidas y trasladadas a las ciudades. Esta separación, según Ruano de Vannini, provocó la mezcla de esclavas negras con indígenas y con españoles, con lo que se ampliaría el mestizaje.

A finales del siglo XVII cesa la importación de esclavos, porque la cantidad de nativos se había recuperado y el trabajo podía distribuirse entre indígenas y esclavos.

Las tres presencias del pueblo negro en Guatemala

El historiador Solórzano Vega hizo énfasis en diferenciar la llegada de esclavos negros a Guatemala, el origen de la población garífuna y la llegada de la población negra a Guatemala en 1920, para realizar trabajos en la United Fruit Company y construcción de vías ferrocarrileras.

Los primeros llegaron en 1543, con Pedro de Alvarado; los segundos, ya en libertad, ingresaron al país en 1802 provenientes de Roatán, Honduras, luego de que en 1797 un grupo de esclavos fue deportado de la Isla San Vicente. Estos grupos se dispersaron en toda la costa atlántica centroamericana, ubicándose en Guatemala específicamente en Livingston, Izabal. Iveth Morales, mujer negra creole e investigadora, habla también de las tres presencias del pueblo negro en Guatemala:

https://www.youtube.com/watch?v=u3zAVd7EBTQ

La historia del pueblo negro vive en los recovecos de los archivos nacionales, así como en su tradición oral, y nos invita a desentrañarla para conocerla y comprender nuestras dinámicas de mestizaje, cultura y composición social.

Participaron de esta nota